EK950 EXIDE Start-Stop AGM95SS Indító akkumulátor 12V 95Ah 850A B13 AGM- akkumulátor ▷ AUTODOC ár és vásárlói vélemények

Moll Kamina Start 55Ah 420A right+ vásárlás, Autó akkumulátor bolt árak, akciók, autóakku árösszehasonlító

YBX9115 YUASA YBX9000 580901080 Indító akkumulátor 12V 80Ah 800A B3 fogantyúval, AGM-akkumulátor ▷ AUTODOC ár és vásárlói vélemények

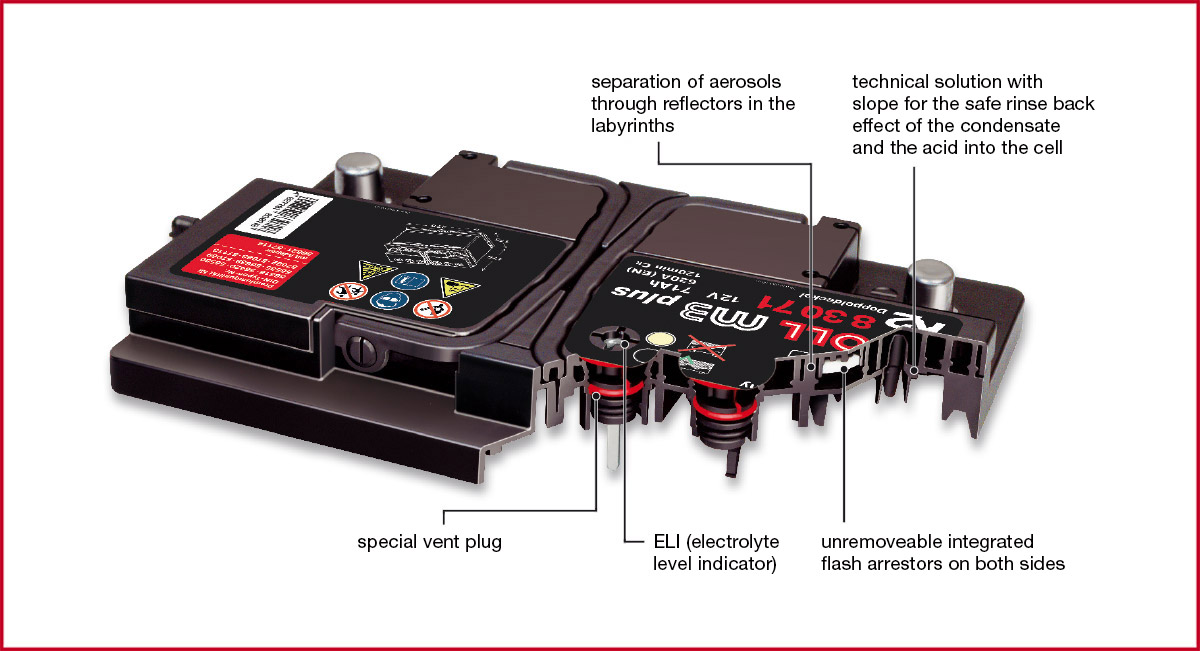

MOLL M3 PLUS K2 75 + Зарядное устройство "Вымпел-55" — Skoda Octavia A5 Mk2, 1,6 л, 2012 года | электроника | DRIVE2

Аккумулятор Moll M3 Plus 83062 L2 Silver (62/600) Оригинал! Новый! Ca/Silver + PUNCH-технология! Обратная полярность (- +) Новый! Гарантия! Доставка! Принимаем старые аккумуляторы! — купить в Красноярске. Состояние: Новое. Аккумуляторы на интернет ...

MOLL M3 plus K2 Batterie Akku Wohnmobil 91Ah 12 Volt in Bayern - Berching | eBay Kleinanzeigen ist jetzt Kleinanzeigen